父は、第六代大王「孝安」の同母兄「天足彦国押人」。

母は、宇那比姫こと女王「日女命」。

宇那比姫の同母兄は尾張氏「建諸隅」

御名は、和邇日子押人(わにひこおしひと)命

〚私論編年 生没年AD190~253年 享年64歳〛

第七代大王「孝霊」は17歳年下の甥で、和邇日子押人の妹「押媛」は

孝霊の母に当たる。

〚事蹟〛

一、第二次遣魏副使「掖邪狗」/234年(魏帝曹芳・正始四年)

二、第二代倭国女王〚臺與〛擁立/250年・倭国大乱鎮定に大きく貢献。

三、第四次遣魏正使〚答礼使・全権大使〛/250年(魏帝曹芳・嘉平二年)

250年夏、「張政」ら還るを見送る倭の船団は舳艫が斜めに突き出た大型外洋船で少なくとも十数隻の船団を組んで難波津を出航した。

此度の国を挙げての壮途は倭国大乱収拾の貢献(魏朝使節による告諭効果)に報いるもので、張政本来の使命「魏の藩屏(外藩)たる倭国からの軍事対応」即ち、出兵要請の思惑が見事に外れたことによる魏朝からの「尋問有之」とする密命を帯びて來倭した彼らの因って立つ面子とその擁護、それを倭の答礼使が洛陽へ直接罷り出ることによって『彼らが如何に魏の徳を以って倭国大乱終息に寄与したか』を説くことで誠意は通じ且つ又、倭が魏の冊封国(藩属国)でないことを示すのに充分であった。

魏はこの組し難い海東の国 倭国に手こずり、その後の中国歴代王朝も界外の脅威無き「倭国」に関心が薄れ爵位は地続きの近隣属国に比して劣後した。属国でない倭は、半島任那が上古から倭国と一体不可分の領域であることを国際的にも知らしめんとして動き為に一時期中国の爵位を必要とした。だがその行為は徒労に帰し『倭の五王』(正確を期すれば倭の六王)以後はその爵位に殆ど関心をもたなくなっていた。その結果、倭は中国王朝と疎遠となりそれがために文化的交流も途絶えた。その後、こともあろうに倭は一旦滅亡した百済を再興させその百済から大陸文化の導入を図る策に転じ、それと引き換えに任那の地を百済に割譲するという俄かには信じがたい外交政策に転じ、この愚かな売国的国策が雄略初期(任那倭人とっては最悪)に早くも起こり継体から欽明にかれてその路線は引き継がれていった。

己んぬる哉、在任那の各邑首や王族・在任那の倭の臣民らはその結果倭から離反していった。倭の紐帯から離れたそれらの人々は父祖伝来の土地を或はその邑落を護り懸命に自立自助自衛を図るが、その中で遂に力尽きて百済にいいように取り込まれ、新羅に無惨に蹂躙され、高句麗に一敗地に塗れて敗れ去った。そして汎任那全土では少なくとも百数十万人(梯儁來倭AD240年当時の本邦列島倭人総人口は少なくとも凡そ100万人/20万戸と推定、それから起算して272年後のAD512年任那四郡割譲時の半島倭種倭人総人口推定値)はいたであろう倭人は時間軸2千年の潮流の中で半島から淘汰され、いつしか倭のY染色体(父系)は半島から次第に消えていき遂にはその存在すら見えなくなった。そして半島の主人公の座はそれまでの倭人から三韓に取って代わられた。ヤマト王権はこの間、なにをしていたのか、『記紀』はひたすら神功皇后に象徴される『三韓征伐』の実態とその流れの片鱗を今日に伝えている。にも拘らず一部には〝三韓の地を倭(神功)が侵略した〟などと曲解する輩もいる。史実は真逆で〝侵略者「三韓」を懲らしめるために神功皇后自らが甲冑に身を纏い親征し給うた〟実際に起こった出来事なのである。それは用意周到に準備され本邦倭軍はいうに及ばず在任那の各旱岐(邑首または王)らが率いる軍も加わって国母の下、末端の兵士までみな奮い立って我先に新羅へ攻め上り、神功が彼の地に上陸した時は既に戦いは終わっていて新羅王は浜辺でひれ伏して国母『神功』を出迎え倭国を奉ったのである。これが真相である。〚神功皇后の三韓征伐〛は斯かる歴史的快挙を刻んで今日に残している。この史実を認めたがらない立場の人々が国家規模でいることはその心情に於いて理解できなくもないが、だからと言って真逆な史観がまかり通ることは甚だもって言語道断で、ここにおいても史実を故意に歪め覆い隠そうとする心痛むミッシングリンクが潜んでいるのである。

(※ 1)【別紙-10 その5】

そして皮肉なことにその「三韓」もまた現代コリアンの祖である「高麗」によって簒奪されて歴史の彼方へ追いやられていった。現代コリアンと新羅人との言語が異なる所以も正にそこにある。現代コリアンの祖が 『檀君神話』 を信奉するシベリア系華北の人々(北方ツングースを祖族とする)であることはむべなるかなである。

それに比べ、日本の祖先神は天(あま)照らす大いなる大御神(女神)を戴く。この神は海の幸・山の幸・豊穣の大地を賛美して天地自然・先祖を畏み敬い崇める摂理・哲学に根差し、今日なお全国各地各神社において朝な夕な生きとし生ける万物霊長(八百万の神々)に深々と頭(こうべ)を垂れて尊崇の念を表している。こんな荘厳な営みを日々行っている民族が現代においてどこの国にあろうか!

そして倭は国名が『日本』と変わった後も皇統は間断なくつづき、初代「神武」から 「今上天皇」まで第125代を数えて今日に到っている。驚くべきことである。

因みに日本人のY染色体のDNA型はハプログループD1b系統で日本人・アイヌ・沖縄に固有にみられるタイプで朝鮮・中国には稀にしかみられない縄文人特有のY染色体だとされ、日本人にのみ高頻度で確認されている型だと学術的にも証明されている。

片やコリアンのそれはエヴェンキ族・華北の人々に多くみられるY染色体の特徴をもち明らかに日本人とは似て非なるルーツであることが今では解っている。

要するに、古代半島の主人公は倭人であったということである。ところが前漢時代の漢四郡設置以後の漢の衰勢によってその地方での力の空白が生じ、それに乗じて北方民族がどっと流れ込んできた。さらにその流れは加速し半島中原以南の地、即ち汎任那へも押し寄せ汎任那の地を瞬く間に蹂躙していき、遂には先住民族であった倭人を呑み込みつつ滅ぼすまでに至った。その北方民族とは百済人であり高句麗人であり、新羅人であった。これら三種族は紛れもなくその出自は北方扶余族を共通の祖とする何れも漢四郡以降に半島中原に進出してきてそれまでの先住民(主に倭人・流民である辰族と称させる漢民族)らと混住混在が急速に進みその人口爆発によって勃興した新興民族であった。

ゆえに檀君神話を戴く現代コリアンが〝古代半島はコリアンの祖先が主人公であった?任那などなかった?任那日本府などもなかった?などとする手前勝手でとんでもない幻想学説がまるで病理のようにこんにち蔓延しているのは甚だもって不幸なことである。韓国が捏造する戦略的主張が如何に根拠のない砂上の楼閣であるかは既に本論によって以下完膚なきまでに論破している。よって韓国の歴史歪曲は全て破綻していることを韓国人は恥じて素直に自戒ずべきである!また韓国の為政者も事大主義に走らず襟を正して自らの民族史にもっと謙虚に向き合う勇気をもたねばならない。そのことからコリアンの真の誇りが生まれてくるのではないか。

(※ 1)〚別紙-10 その5〛

継体期の時代、高句麗に滅ぼされた百済は倭に任那四郡を求め、倭は友誼の証しとしてこれを下賜(512年)した。為にそれまでの汎任那の倭人たちは父祖伝来の本貫地を突如として失い不条理にも百済の属民と化した。これらの任那倭人はその地をよく護り、同時に百済をもよく援け高句麗や新羅と戦い続け寧処に遑あらず、幾多の合戦のたびに幾万もの兵たちがその地に屍を累々と曝した。その挙句の果ての任那割譲・百済隷属は任那倭人にとって受け容れ難く百済・倭軍を相手に戦いを挑み次々と敗れ去っていった。栄山江流域に前方後円墳がいまなお数多く横たわって見えるのはそれら任那の名立たる倭人たち強者の死を悼んで築造された墳墓にほかならない。この故事を知って同古墳に佇めば心中涙しない日本人はいない。その任那四郡を亡国百済のためとはいえ倭が百済へ突然割譲した措置は、その地に古代から住んでいた各邑落(国々)の幾万幾十万もの倭人の悲憤を買い人心はみな倭から離れていった。とりわけ任那倭人と紐帯の深かった竺紫君岩井(筑紫君「磐井」)は倭中央の国策に異議申し立ての反旗を翻し反抗したがそれは已むに已まれぬ当然の行動であった。その磐井が物部荒甲(もののべのあらかい)と大伴金村(おおとものかなむら)によって討たれた(527年)後は、任那諸国は頼みの綱を失いみるみるうちに衰亡の一途を辿った。

即ち、筑紫磐井の乱はそのまま任那諸国と二重写しの性格を宿し、金官加羅国がこうした背景の下、任那頽勢を立て直す策を悉く失い、到頭倭に見切りをつけて新羅へ降った(532年)。そして同王の曾孫「金庾信」(きんゆしん)が唐と連合して百済・高句麗を半島から蹴散らし、倭軍と白村江の戦いで大勝利(663年)し半島統一を遂に成し遂げ新羅の恩寵に報いた。 当然の成り行きと必然の結末であった。

この金官加羅国の曾孫「金庾信」の「金」(倭人) は金閼智(濊貊) の「金」とは出自が全く異なる。

倭の中央が半島を宗主国然としていた気の緩み(対外的音痴)と性善説にたつ先天的善意(戦略なき稚拙な自己犠牲=良くも悪くも倭人のもつ特性である)が汎任那と任那倭人の消滅という重大禍根事を招いた。

そして陳寿の冒した半島瑕疵(認識未完の誤謬記述)は今以てその宿弊はつづいている。

このことが隣国の固定観念を助長させ任那の存在がまるでなかったかの如く巧みに自国民を洗脳し、おかしな歴史ねつ造に狂奔している。国家ぐるみのこうした驚くべき半島古代史捏造が現に今も世界中に喧伝なされているのである。この狂気の沙汰を称して日本では諺に〝無理が通れば道理が引っ込む〟〝ウソも三弁云えば本当になる〟という喩えのとおり、まるで駄々っ子レベルの自我が押し通せている様は只々唖然として呆れかえるばかりである。思うにこの意図するところは、太平洋戦争以後の自国の民族主義的イデオロギーに根差した国家戦略が最優先され、史実を歪曲して憚らず、〝こう有りたい、有ってほしかった、有らねばならない〟とする民族的願望に応えて国家構想が練られ、独善で非合理な観念のもと虚偽や欺瞞が仕組まれ、それが自国民の自己満足をくすぐり熱烈に歓迎されていることにますます自信を深め、いまや国家ぐるみで自作自演した自画像に陶酔しきっている。こうした恥ずべき幻想史をいくら世界へばら撒こうとも事実は不変であり常識ある人々はこれをは認めることはなく、一個人としての私も〝みっともないから頭を冷やして少しは大人になれよ〟とご忠告申し上げて警鐘を鳴らすしかない。

〚※「陳寿の誤謬」とは、詳しくは第一章 魏使梯儁【邪馬台国 その十八】において検証は既にし終えている〛

前年、魏では専横を振るっていた「曹爽」が司馬懿によって粛清され皇帝「曹芳」19歳もまた傀儡となっていた。こうした不穏な中での倭使洛陽訪台であった。死期が迫っていた司馬懿がこれをどのように遇したか知る術はないが後年、張政は王頎に代わって帯方郡太守に任命され(王キは263年天水太守に転封)その後、相次ぐ高句麗の侵攻にも立ち向かい内に善政を布いて288年その地で没(80歳)した。彼の塼室漢墓には〚使君帯方太守張撫夷〛と銘が刻まれている。因って張政の評価しるべし!。

答礼使「和邇日子押人」命 (AD251年 62歳)

◆1◆

途次巡行

答礼使(送魏客使)一行は帰国途次、帯方郡に迎えられ張政らとの最後の名残の宴がもたれて漢土を後にした。次いで南の馬韓の地を訪れ倭族の主だった邑の首長らと歓談した。当時、馬韓には55もの邑落があってその中の一国「伯済国」が勢いを増していたがその国王「古尓王」(こにおう)に一行が表敬したかどうかは知る術もない。さらに任那の西岸を下って群山の港津に立ち寄り、その地「久麻那利」の邑首佐伯伴造祖(奴国出自)他、哆唎・牟婁の邑首らの出迎えを受けその際、国情をつぶさに聴いた。そして辺山半島の岬に建つ「竹幕神殿」へ立ち寄り、此度の使節使命無事完遂の報告をすると共にその後の帰航の安全も祈願した。

そもそもこの御屋(宮)は、先の女王「日女命」が倭人の通航すこぶる多い西の多島海において海人の護り神として特に岩礁の多い岬の突端に創建せしめたものであった。海洋氏族の長「凡海氏」(おおあまうじ)はこの御屋の神官を兼ねた扶安伴造を任じ、和邇日子押人ご臨港に際しては供奉してその成功を共に歓び賀詞し奉った。この凡海氏(阿曇氏)の後裔からは第40代天武天皇の長子「高市皇子」を生んだ妃「尼子娘」(あまこのいらつめ)が出ている。因みに天武の御名は「大海人」(おおあま)である。

◆2◆

中国「周」の時代と『任那の位置』

「山川経」(せんがいきょう)に『蓋国在鉅燕南倭北倭属燕』という記述がある。この「燕」(紀元前1100~紀元前222年)は、中国が秦によって統一されるまで現在の北京から遼東半島にかけて支配し栄えていた強国であった。そして意味するところは、「蓋国(後の高句麗)は強大な燕の南、倭の北にある。倭は燕に属す」と標す。亦『論衡』にも曰く〝周のとき、天下太平にして、倭人来たりて暢草を献ず〟と・・ 即ち、倭は紀元前はるか昔から燕(中国)と交流していたのである。そのことを隣国との相対関係とその位置情報をこの地理書(史書)は完結明瞭に今日へ伝えている。この時代、即ち日本では縄文晩期から弥生時代にかけてであった。この当時、出雲王朝は既に列島(本邦)とこの半島の中原以南を一体的に緩やかな統治を布いていた。この一体的に統治が及んでいた範囲を私は便宜上〚環古代倭地圏〛または〚縄文時代倭人圏〛あるいは時代が下るとともに〚弥生時代倭人圏〛と解りやすく仮称している。

そして列島では半島のことを『任那』と凡庸に呼んでいた。任那は任那で『任那』のことを倭の一地方として任那と自称していた。だがこの倭名『任那』は対外的には半島自体が歴史の夜明け前であったため世界史に知られることはなくずっと埋もれたままで史上に登場してくるのが遅れた。その間、半島中原以南の汎任那は専ら倭人社会のみぞ知る地域的倭称に留まっていた。

(中国魏書『三国志』においてすら任那の認識が決定的に欠けていた)

その任那の地も北方の高句麗が興起して漢四郡が衰退していくのと反比例して、半島の中原にも大小の部族が興って互いに覇を競うようになった。それが三韓に繋がっていくわけでその過程で、汎任那の地をも徐々に蚕食されていった。

そんな汎任那が異民族の侵入を受けて版図が混沌としていた最中の西暦一世紀も後半、出雲王朝から汎任那を引き継いだ『ヤマト王権』歴代大王家は、このことによって好むと好まざるとにかかわらずこの半島倭地失地回復に重い命題を背負うこととなり、そのことで半島との亀裂に絶えず悩み続けるという御難つづきの歴史を辿ることとなった。

時代は後漢後期に移り公孫氏が楽浪郡を割って南に帯方郡を設置したとき、その地に集住していた倭人は公孫氏に取り込まれていた。倭は倭人保護のため遣使(192年)した。遣使を受けた後漢臣下の公孫度はそれに応えて印璽に代わる宝刀「中平銘鉄刀」ほか多数の武具を下賜した。それは「日女命」(卑弥呼)が共立された4年後(21歳)のことと重なり、同宝刀は後漢「霊帝」から「公孫氏」へ、公孫氏から「日女命」へ下賜され、そして日女命から六代後裔の神功皇后に供奉した和爾氏「建振熊」へと渡り、「東大寺山古墳」全長140メートルの前方後円墳に副葬されるという厳粛な引き継ぎが行われ納まるべきところへ収まっていた。

因みに同宝剣「中平銘鉄刀」を引き継いだ嫡系は、日女命⇒和邇日子押人⇒彦国姥津⇒彦国葺⇒大口納⇒難波宿禰⇒建振熊命(東大寺山古墳被葬者)。

己んぬる哉、『ヤマト王権』は、羅唐同盟軍との「白村江の戦い」(663年)で敗れ、それ以後は半島から手を引き、百済遺民を受け容れた。そうした数奇な運命を重ねつつ倭の嘗ての汎任那(半島先住民たる縄文人の大いなる故国)は消えていった。その原点原形はこの原始古地図から全ては始まっていたのである。

〚別紙-10 その2〛環古代倭地圏 亦名 弥生時代の倭人圏

上の図は〚周〛の時代、主に半島を中心に描かれた地理書。

◆3◆

汎任那と出雲王朝

時は紀元前197年、燕王に封じられていた「盧綰」は高祖「劉邦」(漢王朝の始祖)に背き北方の匈奴へ亡命していた。その部下で燕人の「衛満」もまた東へ逃れて清川江を渡り、先に戦乱を逃れてきていた秦・燕・斉・趙などの亡民漢族を糾合して箕子朝鮮の王険城(現・平壌)をまんまと乗っ取り、これを王都(前194年)とした。

漢はこの衛満を後に遼東太守の外臣に取り込み、より東方からの異民族侵入を防ぐのに利用した。

一方、王険城を簒奪された名門箕子朝鮮(殷の支族後裔)は事実上瓦解し、箕準は残党を連れて南の地(現・京畿道)へ逃れその地(後の馬韓)で僅かに韓王を名乗った。ところがその地は秦の苦役から逃れてきていた秦族のほか、燕や斉で服属させられまたは虜囚となっていた漢族らも三々五々流れ来ていた。これに困惑した韓王準はそれら難民を更に東界の地(後の辰国)へと追いやった。

箕準が韓王を名乗った地には、既に先住倭人の邑落が其処茲に点在していた。即ち、臣雲新国は出雲系民・乾馬国は丹波系民と思われ倭が中国と交易する中継地点に盤踞していた。為に箕準はやむなくその地に代わる東界の未開の地を流民に与えていたのである。つまり、韓王の糧道を支えていたのは主に半島の弥生人であり倭人だったのである。

やがてその「箕準」の家系は滅絶するがその後も、この倭人たちは同地の遺民や異族たちと混血が進み、すなわち魏書でいう馬韓人と標される人々(倭種)になっていくのである。 馬韓は代々東界の秦族の上に辰王を立てる慣わしであったが、既述のとおり漢三郡が廃止されたことによって彼の地は力の空白が生じそこが「夷狄更相攻伐」『三国志』の説く地と化し辰国は分裂、その分裂した国の中から辰韓(新羅の前身)が勃興し、それまでの辰王(馬韓の倭種)は辰韓にとって相容れない存在となり、以後辰韓は馬韓(百済の前身)から離反し馬韓と覇を競うようになるのである。

〚別紙-10 その3 《C-2》〛の図はその流れを表す。

下記絵図は〚私論 紀元前195年、半島俯瞰図〛を表す。

この半島の呼称は『任那半島』こそ古代史的に最も相応しく、因って以下は任那半島と仮称する。

同時代(前195年ころ)、任那半島はいわゆる『魏志韓伝』が記述する三韓などはまだ存在せず僅かに半島のことは韓(楽浪にいた漢人韓氏の名に由来していて、その漢族も任那半島中原以南は皆目暗く殆ど未知の地であった。)というに止まり、識別し難い漢族の流民や北方異民族の逃避地が半島北部に点在していたに過ぎない。(新羅は後503年に国号がやっと正式に定まる)

一方、任那半島中南部は『任那』を自称する出雲王朝の版図(現・忠清道・慶尚道・全羅道)が大きく存在していた。そしてその地には倭人である金官加羅国の始祖『首露王』や新羅(斯蘆)始祖『赫居世』(かくきょせ)や『脱解』(タレ)『瓢公』(ホゴン)といった草創期に居た倭人メンバーなどが続々歴史のあけぼのと同時に明るみに照らし出されてくるのである。それらはみな『三国史記』や『三国遺事』に記録されている歴っきとした倭人(出雲王朝の係累や族苗たち)を出自とする人たちなのである。このことを見落として或は故意に無視して半島古代史を語る者がいるとするならば、それはどこの国であろうとどのような権威ある識者であろうと半島古代史を論ずる資格はないのである。

『大国主命』というのは〚出雲王朝〛の大王に冠せられた尊号で、その意味するところは環古代倭地圏を包含する〝大国(おおくに)の貴き帝〟ということで『ニギハヤヒ』もまたその御宇に名前で呼ぶのは畏れ多いと専ら同尊号を用いてその大王を特定していたのである。

◆4◆

漢四郡の消長と汎『任那』の変遷

前108年、前漢「武帝」は衛氏朝鮮を滅ぼし、その勢いで半島四郡を置いた。ところがその後「玄莬郡」が夷貊に攻められ、為に郡役所は遠く高句麗の界西へ移さざるを得なくなった。また真番郡も臨屯郡も同様に 北方異民族の反抗により直轄統治が難しくなり三郡は僅か33年間で廃止された。〚別紙-10 その3〛の図《A-1》から《B-1》はその間の消長過程を表す。

前37年、高句麗の朱蒙(東明王)は卒本(チョルボン)で建国し、その第三子「温祚」は高句麗を離反して前30年に漢山(後の百済)で国を起こした。この時期、任那半島中央部は権力の空白地帯となり北方民族が南下、「温祚」もこの地を目指し然したる抵抗も受けずに居城を定めることができた。〚別紙-10 その3〛《A-2》《B-2》はそれを示す。

同時期、半島中南部には上古から先住倭人(縄文人から弥生人に到る時間軸の中で)の国が存在していた。これを出雲王朝は『任那』と称し、その任那の各邑落には出雲王朝から統治を付託されていた邑首(旱岐・国守)がいて代々その地を治めていた。

半島には1万5千年前から5千年前までの石器時代の遺跡が殆ど存在しない。この5千年間、半島は無人であった。恐らく半島北部の白頭山が太古から何度も巨大噴火を起こしておりそれまでの少数民族は生存できず跡形もなく絶滅していたからであろう。そして無人の半島に5千年前から縄文土器が出土してくるのである。同時代、倭人は列島のみに存在していたのではなく半島をも含めた〚環古代倭地圏〛に住んでいたのである。そして長江の稲作文化が暖流に乗って列島に伝搬され、次いで半島縄文人にも齎された。こうした史実は、倭人こそ有史以来半島の原住民(主人公)であったことを雄弁に示唆しているのである。

AD204年、公孫氏による帯方郡分地の後、後漢は「黄巾の乱」等で国が乱れる中、半島でも不安定になり、任那北辺の地へも北方民族の侵出が相次ぎ混住混在の様相を呈しその波は更に南の地へと向かっていった。

この204年のころは既に倭は「出雲王朝」から「ヤマト王権」へと国譲りが行われほぼ一世紀が経過していた。この間、汎任那の各邑落を代々治めていた旱岐(国守)は、多くはヤマト王権に服属していた。だが中には混血が進んで倭人から倭種へ、倭種から夷種へと変化して「斯蘆国」(後の新羅)のごとく倭人とは似て非なるヤマト王権を奉ろわぬ国も出現して、やがて百済・高句麗なども領土拡大の覇権争いに加わり、倭の戦略なき任那経営はそれに翻弄されつづけ、殊に継体期から欽明期にかけては悉く国策が躓き数々の重大な失態を重ね大任那を誇っていた嘗ての版図(忠清道・全羅道・慶尚道)は、あるときは百済に、あるときは新羅に乗ぜられまたは間隙を衝かれ、遂に百済・新羅を臣民としていたころのあの汎任那の地はAD562年に到って到頭半島の最後の牙城であった〚任那之倭宰〛(みまなのやまとのみこともち)即ち『任那日本府』(倭の任那半島における統治機関)すら失うこととなった。

〚別紙-10 その3〛〚私論 漢四郡の消長と任那の変遷〛

『魏志』「倭人条」が記述する「狗邪韓国」とは、〚邪馬台国〛(倭)が半島における唯一支配する国だけだと捉え狭く錯覚していたに過ぎない。倭の正面にスポットライトが当てられ蔭になっていた潜在部分に横たわる『汎任那』の倭を見落としていた。ここに陳寿は倭の「汎任那」が半島に存在していたことを終生認識できなかった。にも拘らず一方では『魏志韓伝』が記述するところの三韓(馬韓・辰韓・弁韓)では、押並べて風習・風俗・言語で異なるところがあるものの類似共通する部分もあるとした上でこれら三種を表層的に識別して半島の認識を総括していた。ここに陳寿の誤謬が潜んでいるのである。

これら三種が三韓へと面的に広がりをみせていった地域は、まず半島中部(中原)から始まり「汎任那」の北辺を徐々に浸食し時間的空間的経過を辿りながら「汎任那」の東岸深部まで及んだ。図〚別紙-10 その3〛《A-2》《B-2》《C-2》はその流れを表す。

漢三郡廃止のころからその胎動は既に始まっていた。漢から見た東夷諸族(半島から見た北方民族)や漢族の流民らが時には夷狄更相攻伐する無秩序で混沌とした様相を呈しながら、その中から混血と異種同士の収斂が進み、その地域的特性から新たな人種の識別が可能となった。それを『三国志』「魏志東夷伝」が「三韓」と標した。

果たしてこの陳寿が認識していた概念に瑕疵がなかったか、即ち、半島倭人=狗邪韓国とのみ認識が止まっていた陳寿は、汎任那の潜在的存在とその地が先住民族である倭人の土地だという歴史的根幹を知ることなくただ単に地域的表層的違いだけを捉えてこれを三韓とした。そして三韓の地がほぼ汎任那であった(占めていた)ことに気付くことなく、また倭人と弁韓・弁辰が倭人と倭種程度の僅差であったことも知らずして『三国志』魏書は(後漢書も含めその他の中国古代史の規範となっていた『三国志』「魏志東夷伝」は)重大な瑕疵を宿した。

『魏志東夷伝』は任那という倭への属性を知らず、任那が「狗邪韓国」を含めた倭地であるということに最後まで気付かず、任那の存在が認識されないまま〚東夷伝〛から汎任那の概念が真空のこどく完全に抜け落ちてしまった。

陳寿のこの種、誤謬は本著【邪馬臺国 その十八】[陳寿が撰した道程の誤謬と破綻]においても既に指摘しているところであり、それがここにおいても同様に生じており、そのことが任那の歴史的認識を大変遅らせ不幸にも版図任那の後退期に至って初めてその一端が窺い知れることとなり、ために任那の存在価値が故意か否かに関わらず不当に矮小化されてしまった。この根幹部分の矮小化こそが汎任那で雄飛していた嘗ての半島の主人公『倭人』(弥生人)の実態とその躍動していた時代の史実を異常なまでに歪めてしまっていた。

◆5◆

昔于老の失言

【BC57年】

赫居世(かくきょせ)倭名『彦世』は六村の長に推されて初代「斯蘆国」(後の新羅)の王となった。 『三国史記』「新羅本紀」

〚出雲王朝が大任那を領有し、国守“旱岐”を国々に置いていた〛

⇩

【BC50年】

倭人達が兵を率いて辺境を侵入してきたが、始祖(彦世)に神徳があることを聞いて直ぐに帰ってしまった。「新羅本気」

『出雲王朝が斯蘆国を容認し、宗主国として臨んでいた時代』

⇩

【AD4年】

第二代「南解王」(彦世の長男)は、「脱解」(だっかい)の才を愛でて引き立て娘を嫁がせて第四代王に就かせた。この「脱解」は丹波を出自とする倭人であった。「新羅本紀」

〚大任那の北部東部で異民族の混住混在が顕著になっていた時代〛

⇩

【AD14年】

倭人が兵船100艘余で攻め寄せてきた。これに対して六郡の精兵を派遣して応戦した。しかし、楽浪軍の陣に流星が落ちて賊軍は恐れて引き上げた。「新羅本紀」

〚斯蘆国の王が “濊貊” を族系とする妃を娶って次第に王室の種質が「倭」種から “濊貊” へと変貌し、出雲王朝と敵対的になっていった時代〛

倭人が濊(女)妻を娶り、その児がまた濊(女)妻を娶ればその孫は母方へのアイデンティティをこよなく抱く、斯様にして倭国(父)への帰属意識は次第に薄れ、母系樹立の自己に目覚める。これが斯盧国に起こった。

⇩

【AD65年】

瓢公(ここう)が聡明な子「金閼智」(あっち)を世継ぎとして養育した。

閼智の7世に第13代王「味鄒」(みすう)が出た。金氏王統の始祖である。

因みに瓢公もまた倭を出自とする。「新羅本紀」

朴氏脱解は瓢公の屋敷を奪って「月城」(歴代新羅の王城)とした。

「瓢公」(倭人)と孫世代の「脱解」(倭人)との間で金氏閼智(濊貊)の族系を巡り深刻な内部亀裂のあったことがここから窺い知れる。

〚出雲王朝の版図 汎任那が大きく揺らぎはじめていた時代〛

そして金氏始祖「閼智」の子孫で第17代新羅王「奈勿尼師今」(なこつにしきん)7年(AD363)のとき、神功皇后の新羅征伐が起こり、同王は降伏して子の「未斯欣」を倭へ人質として差し出した。

この時代はヤマト王権の「河内王統」草創期にあたる。

この未斯欣は第19代新羅王「訥祇麻立干」(とつぎまりつかん)である。

⇩

【AD73年】

倭人が木出島に侵入してきたので一等官の「羽鳥」を派遣して抗戦したが、羽島は戦死した。 「新羅本紀」

〚斯蘆国はいまや出雲王朝と対決し、任那の国々を脅かしつづけた。

⇩

⇩

【AD232年】

倭人が首都「金城」を攻め入る。「新羅本紀」

〚この時代は出雲王朝からヤマト王権へ統治委譲がなされ、早やくも139年が経過していた。この年は、女王「日女命」(卑弥呼)在位44年目に入っており御年61歳、男弟「孝安」は御年57歳であった。〛

長期安定政権の「日女命」がこの間に行ったと思われる事蹟建造物は少なくとも三つある。その一つめは、大国主命を奉って気宇壮大な「出雲大社」を建立したこと。

(※ 今から5000年前に、既に青森の三内丸山では巨大立柱建造物が作られていた。出雲大社はその立柱建造物の3200年後の建造物である。)

同様に二つめは、尾張氏父祖「味耜高彦根」を奉って「髙嶋神殿」(現 御所市)を建立していたこと。

三つめに、任那西岸に面する辺山半島の岬に海の守り神「竹幕神殿」を建立したことである。

因みに「日女命」の出自は「尾張氏」である。尾張氏歴代嫡女は、その固有名詞とは別に通称名で崇めて呼ばれ「大海媛」と尊称されていた。恐らく縄文時代からつづく「環古代倭地圏」において知れ渡っていた王家「出雲王朝」の遠祖の流れを汲む血筋ではなかったかと側聞するのである。

⇩

【AD233年】

5月及び7月には新羅は倭軍の侵攻を受けた。7月の際には「昔于老」(せきうろう)は沙道(浦項)で迎え撃ち、兵船を焼き払って倭人を壊滅させた。この功により于老は官位一等の「舒弗邯」(ソブラン)という最高位に就いて軍事の統括責任者となっていた。 「新羅本紀」

⇩

【AD251年】

倭国の使臣「葛那古」が来朝して客館に滞在していた。于老はその接待の役に任ぜられていた。彼は倭の使臣に戯れてあろうことか「近いうちに汝の王を塩作りの奴隷として王妃を炊事婦にする」と暴言を吐いた。

⇩

【AD253年】

于老の無礼を聞いた倭王は大いに怒り、将軍「于道朱君」を派遣して新羅を攻めてきた。于老は、倭軍の陣に赴いて失言をわびたが倭人は許さず、于老は捕えられて焼き殺されてしまった。

『三国史記』「列伝于老条」(誅殺はAD253年のこと)

※ 于老は第10代奈解尼師今の長子であり、第16代訖解尼師今の父にあたる。

『三国史記』の編者「金富軾」は、昔于老を評して〝戦えば必ず勝ち、敗れることの無かった策謀の士〟としながらも〝ただ一言の過ち(失言)で自らの命を失い、新羅と倭国との開戦を招いたことで、功績が記されなくなった〟としている。

◆6◆

任那南巡の変

本使一行は更に半島南岸の加羅海を東航し、狗耶国の倭館へ一時寄留した。

本使が前回遣使(243年)の時以来、二郡(楽浪・帯方)に滅ぼされた辰韓難民、多くは濊貊らが任那半島を南下、任那各地に混住混在がみられる中、本使「和邇日子押人」はその憂慮に鑑み同使節随員二十余名を各邑都の国首(旱岐)の下へ遣わし、状況の把握とその国情を巡察せしめた。

本使「和邇日子押人」は大王「孝元」の外祖父にあたり、女王「臺與」は従姪という関係にある。

文字通り倭国の国務を背負って立つ最高責任者の立場に在り、半島任那の脅威に曝されている不安定な国情を憂いて任那諸国へ随員を使者として遣わせていたものと思われる。

上の絵図は答礼使一行往還当時(AD251年)の任那半島俯瞰図。

この任那の版図は、その後の高句麗の南下・新羅の勃興によって変化する。さらに後五百年代における倭の百済への任那割譲(512年)によって版図は著しく縮小され、その過程で幾百万もの嘗ての汎任那の先住倭人(縄文人から弥生人へ文明的に経年進化していったひとたち)は任那半島から淘汰されていった。

因みに本使一行の任那の倭館は「魏志倭人伝」でいう狗邪国、即ち「三国史記」に出てくる駕洛国、後の金官加羅国(現・金海市)を指す。 狗邪国(狗邪韓国)=駕洛国=伽耶国=加羅国はいずれも任那の地域的別称で、漢人・倭人によって呼び名も異なり亦、各時代の勢力地図の伸縮によっても広義にも狭義にも変化した。いずれにせよ倭国の任那半島における領域地名の一部であったに過ぎない。

そして変事は起こった。使臣「葛那古」が「斯蘆国」を表敬してその国の筆頭高官「昔于老」の応接を受けていた。当時、飛ぶ鳥落とす勢いの常勝将軍にして有力な王族でもあった于老は接遇に際してこともあろうに戯れて倭の大王「孝元」とその皇后「伊香色謎」を卑しめ于老が下で奴隷として虐げるてみせるがごとき暴言を吐き、甚だしく同大王の尊厳を傷つけた。この無礼に色をなす葛那古の態を于老は嗤って取りあわず使臣が憤然と還るを悠然と見送った。そして二年後、倭は将軍「于道朱君」(うじしゅくん)が斯蘆国へ派遣されこの「于老」を捕らえて焼き殺した。『新羅本紀』「列伝昔于老条」沾解(てんかい)王7年(AD253年)の時。私はこれを 「任那南巡の変」と仮称する。

これには後日談があり、曰く〝 味鄒(みすう)王のとき、倭国の大臣が來聘(らいへい)した。于老の妻は国王に頼んで私的に倭国の使臣を饗応した。使臣がひどく泥酔したところを壮士に命じて庭に引きずりおろして焼き殺し、恨みを晴らした。これが原因で倭国は斯蘆国の首都金城を攻撃したが勝てずに引き上げた 〟というのである。さもありなん!、

因みにAD253年は倭の女王「臺與」16歳、在位して三年目にあたりこの「任那南巡の変」に如何なる神宣を下したのであろうか。

《鉄は国家なり》で象徴される鉄はこの時代、通貨に兌換できる貴重な産物であった。倭はこれを遠くは中国『周』の時代、遼東の「燕」まで取りに行っていた。朝貢はそれを得るための交易手段であった。今、任那の地は伽耶地方においてその鉄の一大生産拠点となっており、そこで加工された鉄塊は洛東江を下り駕洛国の港津を経由して列島(主に奴国)へ国家管理の下、輸入されていた。その用途は農耕生産具であり漁撈具・木工具であり何よりも武具製作に欠かせない必需素材であった。任那はその鉄原産国として倭にとって死活的に重要な供給地であり、斯蘆国がこの地を脅かすことはヤマト王権にとって討伐すべき国となっていた。

ヤマト王権が前王朝から受け継いだ任那経営とは如何なるものであったか。それまでの在任那を代々引き継いできた旱岐諸侯(国守)の身分をそのままに、緩やかな間接統治を布き彼らをよく懐柔し大きく宗主国として臨んでいた。そこへ異質の「斯蘆国」が敵対的に出現(王統系譜の倭系から婚姻による濊貊化)し、北に伯済が興り、強大な高句麗がその伯済を不倶戴天の敵として更に北方から現れ、その三つ巴の覇権争いの主たる舞台(攻防の地)が汎任那で繰り広げられたのである。このことによってヤマト王権は北方民族三分派を相手とする渦中へ巻き込まれていった。そしてその攻防は凡そ五百年間つづき倭地であった汎任那はこの間に完全に消滅してしまった。

半島の倭の諸国が五百年もの長きに亘って侵略者「三韓」と三つ巴の戦いを強いられていた古代史を日本人なら誰しも記憶に留めておかなければならない。

なぜなら、現代コリアンは歴史認識において倭が三韓(任那半島)へ一方的に侵入しただとか任那は存在しなかっただとかコリアンが半島の先住民であっただとか主客転倒も甚だしい古代史歪曲を意図的に作為し、しかも次代を担う若きコリアンの教育の場においてすら同歪曲史観で洗脳し世界へも喧伝している。この独善的民族主義の悪辣さから決して目を逸らさないためにもである。

倭は大きな代償(任那四郡割譲)を払って百済を取り込んだ。取り込んだつもりであったが逆に百済に取り込まれ更に四郡以外の任那の地を次々と百済に奪われた。任那先住倭人はこの不条理に反旗して倭を見限り倭と百済に勝ち目のない戦いを挑みつづけて死んでいった(栄山江前方後円形墳)。

そして倭は任那を失い最後には百済までも失って半島から手を引いた。『記紀』神話は斯かる版図の多くを失った前史を隠蔽せんがために創られた。創られたそれらの神々は恐らく前史の人々とヤマト王権との間で何らかの繋がりがあったように思われてならない。そして邪馬台国女王の存在は歴史の彼方へと葬り去られ、後に不都合で巨大な古墳「箸墓古墳」だけがその名残を今に語りかけていた。

上の図は、第一章(その19)から重複掲載している。

◆7◆

任那『松鶴洞古墳』改変改竄、

韓国古代史学者の民族主義的イデオロギー迎合に視る

奇っ怪な功名心と歪んだ愛国心

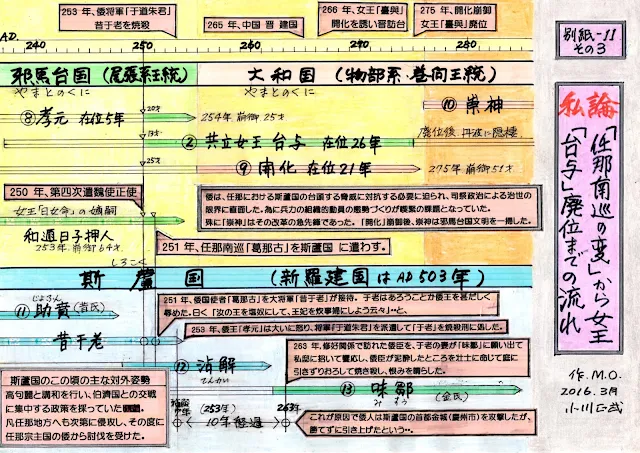

〚参考写真 その1〛任那半島の栄山江前方後円(形)墳出現の行程

『日本紀』継体6年(512年)、任那四郡が亡国百済に割譲された。その時期を前後して凡そ70年乃至100年間の長きに亘る期間、ここ栄山江流域から海南地方にかけて集中して倭独特の埋葬形式である前方後円(形)墳が続々造営されていった。これは一体何を意味するのであろうか!そしてその被葬者たちは一体誰なのであろうか?。(図は外部資料を引用している)

475年、百済は王都「漢城」が高句麗の攻撃を受けて落城し、蓋歯王・太后・王子らみな刑殺されて百済は滅亡した。ただ独り難を逃れた王子「文周」は雄略から久麻那利(熊津)を下賜されて国の再興を援けられた。更に武寧王の時代、武寧王は倭王「継体」の関心を買うため中国「梁」と文化的関係を深め、中国五経博士を倭へせっせと貢ぎ、見返りに任那四郡を求めた。この百済戦略に魅せられ(乗せられて)た倭はこれと引き換えに任那四郡を与えるという俄かには信じ難い売国行為が行われるのである。この取り返しのつかない禍根は一倭王の下で決断され在任那四郡の倭人(半島の主人公たる弥生人)の百済隷属と任那倭人の棄民を意味した。この不条理に憤った任那倭人や在任那の王族支族らは当然の如くヤマト王権から人心が離れ、百済に抵抗しヤマト王権に反旗した。そして倭に抵抗し百済に反抗して次々と倒れていった。

(雄略が下賜した久麻那利(熊津)の位置は「別紙-10 その4」にその所在を表している)

任那四郡以外の任那の人々も他人事でない倭国中央の裏切り(国策の誤り)に共に怒り共に戦い多くが戦死した。そして任那の人々は戦死した武将を悼み弔った。その地は栄山江流域から海南地方にわたり前方後円(形)墳築造した。その多くは旱岐・国守または邑首長らであった。

一方、慶尚南道・固城(コソン)の松鶴洞1号墳の被葬者は誰か、についてはそれを特定する術はないが思うに星川皇子の叛乱に加勢した「吉備田狭」か或は時の伽耶王かそれとも中央から派遣された倭将であったか何れにせよその遺骸は、その地で手厚く葬られたはずだ。同被葬地は固城湾の北、鎮海湾(チンへマン)の西に位置して倭軍の一大軍事拠点として或は任那日本府が加羅から移動して臨時に置かれた府として地理的にも重要な要衝の地であり、凄まじい戦いがここ「小伽耶国」でも繰り広げられていたことが想起される。斯かる任那倭人と大和倭人の倭人同士の相討つ(あたかも西南戦争の如し)利敵消耗戦は、互いが退勢するばかりでその虚を突いて強勢になっていた新羅の任那蹂躙があり、大和中央に巧みに取り入り大王家を味方につけていた百済の更なる任那収奪があり、任那を襲った二重三重の断末魔が任那前方後円(形)墳群に如実に現れていてその痛恨事を今に伝えている、この痕跡が残っただけでも僅かに救いである。

(※ 松鶴洞古墳の被葬者が「伽耶王」か「吉備田狭」かそれとも「大和派遣軍倭将」か、いずれにせよ任那倭人か本邦倭人かの違いであって先祖を遡ればこれらは何れもみな縄文人から弥生人のルーツにもつ同胞であって、決して百済人でもなければ新羅人でもない、況や高句麗人でもないのである。)

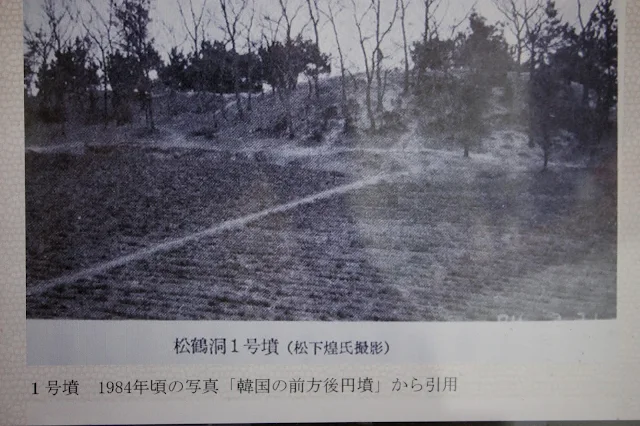

〚参考写真 その2〛 固城(コソン)松鶴洞(ソンハクトン)一号墳

上の写真は松鶴洞1号墳の1984年頃の写真である。それに先立つ1914年、考古学者「鳥居龍蔵」による松鶴洞1号墳の実地調査が行われ「前方後円墳」の半島での存在が示されていた。

〚松鶴洞一号墳測量図〛

上の測量図は、1983年に韓国・嶺南大学教授「姜仁求」(カンイング)氏による外形の精密な測量調査が実施され、 「韓国の前方後円墳」 という題で論文が発表されていた、その文献の和訳資料である。

日本の考古学者 森浩一氏も現地踏査して〝私はこれを見た瞬間前方後円墳に間違いないと直感しました。松鶴洞古墳は【見事な】という形容詞をつけていいほどの上位の前方後円墳〟と言い遺した。

一方、異なる見解として松鶴洞一号墳は〝近接した【二基の円墳】を前方後円墳と見誤った〟とした学者がいた。その名は・・、

李進熙 (明治大学教授)

斎藤忠 (東京大学名誉教授)

江坂輝弥 (慶應大学教授)・・・ら

李進熙は任那日本府はなかったと強弁する人物である。そして2000年から翌年2001年にかけて韓国・東亜大学による同古墳の発掘調査が行われ、同大学教授沈奉謹(シンボングン)は論文を発表して、〝松鶴洞一号墳は前方後円墳ではなく、【三基の円形墳】が築造時期で異にしながら互いに連結・重複しているものである〟と白々しく大見得を切った。下の写真はその変わり果てた現在の松鶴洞一号墳である。

〚松鶴洞一号墳発掘調査後の写真〛

築造時期(古代と現代の錯綜した感覚)で異にしながら互いに連結(噛み合わさり)、重複(墳墓の上に墳墓が重なり合い)しているものである、それが松鶴洞一号墳である。【沈奉謹の発掘調査成果】 ・・と公表しているのである。文化財を徒に傷つけ被葬者を冒涜するこれが現代韓国人のなりふり構わぬ民族主義イデオロギーに邁進する古代史歴史観である。儒教の国のすることであろうか!

近代社会において、同じ場所で古墳の形が変わったり数が増えていくこの不可思議さよ?この欺瞞の造作を前にして何をか言わん、

私は中国・韓国をことさら悪くいうつもりはない、本稿ミッシングリンクを探究していている中で『記紀』に潜む勝者の論理矛盾にも鋭く批判的検証を行ってきている、その意味で全く中庸である。

著作 小川正武 2015/10/2日

〚追記雑感〛中国4000年の歴史というが、その間王朝は何度も変わり文化や言語も変わった。早い話、清国は満州族であり漢民族ではない。日本人はほぼ同一民族で今年皇紀2675年を数える。この国は資源の乏しい国でありながら近代において、いち早く西洋列強に伍して強国となり清国を負かし眠れる漢民族を揺り動かし、膨張主義に走る帝政ロシアから朝鮮を護った。ところが軍国主義の行きつくところ太平洋戦争へと突き進み惨敗を喫した。けだし結果として日本は日本という母体を傷つけながら東南アジア諸国を列強の植民地主義から解放し独立国を生んだ。毛沢東は日本軍が国民党軍と戦っていたことに感謝していた。鄧小平は日本の技術・資本・民力を熱烈歓迎して全面的に改革開放し、日本はそれに応えて中国発展のための経済的基盤づくりに世界最大の貢献を果たした。しかるに日本を凌駕する経済規模に発展するやいなや、江沢民は手のひらを返して反日教育を徹底し、つづく胡錦濤・習近平もその戦略路線を引き継ぎ徒に日中間に波風を立てて意図的に悪感情を蔓延させた。そして毛沢東でさえ観念になかった抗日戦勝記念を捏造して中国国民を扇動し今日徒に日中間に無意味な敵愾心を煽っている。当時の日本軍は毛沢東の中共軍とは戦っていない。戦っていた相手は中国蒋介石の国民党軍なのである。中共政府が戦勝記念日を謳いたいのなら毛沢東の中共軍が〚国共内戦〛に勝利して建国したことを紀元とすべきである。毛沢東の中共軍がさも日本と戦って日本に勝利して建国したなどとする論理矛盾は全く正当性を欠いている。むしろ毛沢東は日本軍へ積極的に働きかけ重慶の蒋介石を共に倒しましょうと工作していたのである。しかるにその史実を抹殺して事実を歪曲してこれを世界規範に仕立て上げようと画策しているのが今の中共政府なのである。日本を殊更悪玉に仕立てあげることによって共産党一党独裁を正当化し、中国国民の不満のはけ口を日本へ向かわしめ〝未来志向〟を求める日本に恫喝姿勢で臨んでいる。この卑劣で力を頼みとし力に溺れて亡んでいった数々の中華古代史が明らかなように今や懸念となっている。